Comment la fougère se reproduit-elle via ses spores, sans faire de fleurs ni de graines ?

Lorsque l’on pense aux plantes, l’image classique d’une fleur colorée ou d’une graine vitale s’impose souvent à l’esprit. Pourtant, certaines espèces, comme les fascinantes fougères, empruntent une voie totalement différente pour perpétuer leur espèce. Comment la fougère se reproduit-elle via ses spores, sans faire de fleurs ni de graines ? Cette question nous plonge au cœur de mécanismes naturels complexes, souvent méconnus, mais ô combien captivants ! Dans cet article, nous allons explorer les divers modes de reproduction des fougères, allant des spores aux méthodes de multiplication végétative, tout en mettant en lumière leur incroyable capacité d’adaptation à différents environnements. Préparez-vous à découvrir l’univers secret où ces plantes majestueuses déploient leurs incroyables stratégies de survie !

Les méthodes fascinantes de reproduction des fougères

Histoire fascinante des fougères

Les fougères sont des plantes qui remontent à plus de 300 millions d’années, bien avant l’apparition des plantes à fleurs. Elles ont joué un rôle crucial dans l’évolution végétale, particulièrement durant la période carbonifère, qui a vu la prolifération des forêts de fougères. Ces anciennes plantes ont su s’adapter aux divers environnements sur la planète, des forêts tropicales humides aux terrains plus arides. À l’époque préhistorique, les fougères dominaient le paysage terrestre et ont contribué à la formation de couches de charbon que nous exploitons aujourd’hui.

Au fil des siècles, la reproduction par spores a permis aux fougères de coloniser des milieux variés, un défi que d’autres végétaux avaient du mal à relever. Grâce à leur résistance et à leur capacité à survivre dans des habitats extrêmes, les fougères sont devenues des éléments essentiels des écosystèmes modernes. De nos jours, elles servent non seulement d’ornement dans de nombreux jardins grâce à leurs magnifiques frondes, mais aussi de bio-indicateurs de la qualité de l’environnement.

Dans de nombreuses cultures, les fougères ont inspiré des mythes et des légendes. Par exemple, certaines traditions croient que la fougère d’or, qui est censée fleurir une nuit par an, apporte chance et prospérité à ceux qui la trouvent. Ce symbole de mystère et de beauté continue à fasciner les passionnés de botanique et de jardinage, mais aussi le grand public, qui est attiré par l’élégance de ces plantes sans fleurs.

Technique de reproduction des fougères et ses applications

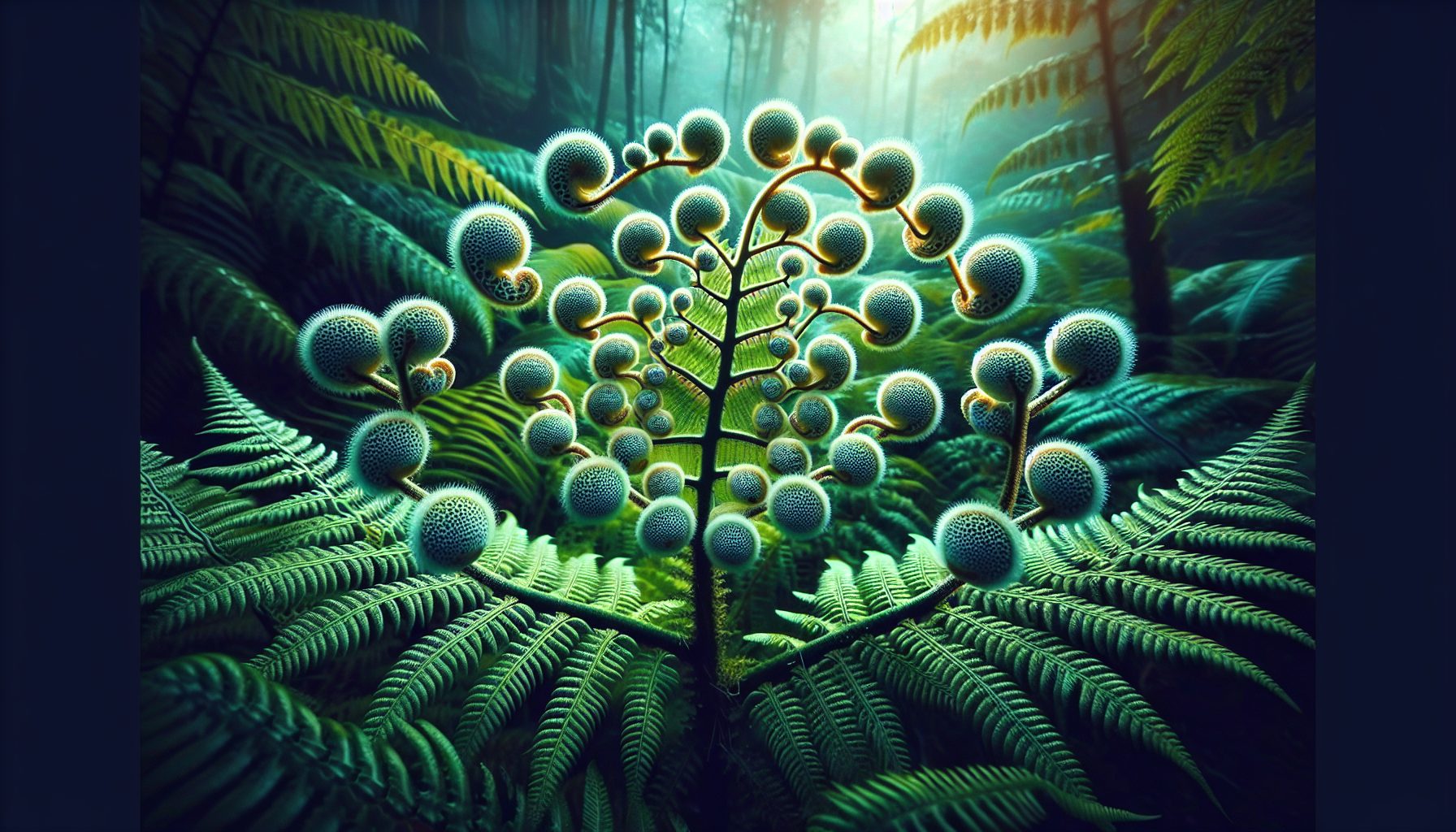

La reproduction des fougères repose sur un processus unique qui se déroule en deux phases distinctes : le sporophyte et le gamétophyte. Dans un premier temps, le sporophyte, qui est souvent identifié comme la plante que nous connaissons, produit des spores dans des structures appelées sporanges, généralement situés au verso des feuilles. Une fois les spores libérées, ces dernières sont transportées par le vent jusqu’à des endroits où les conditions sont favorables, c’est-à-dire où l’humidité et la chaleur se rencontrent.

Un aspect captivant de la reproduction des fougères est leur capacité à s’adapter aux différents environnements. Dans les zones désertiques, par exemple, certaines fougères ont évolué pour se reproduire par apogamie, un mécanisme qui leur permet de féconder leurs spores sans nécessiter d’eau, une adaptation qui montre à quel point ces plantes sont résilientes.

Les fougères trouvent également des applications intéressantes dans le domaine de la technologie moderne, notamment dans les cultures in vitro, où les spores peuvent être cultivées en laboratoire. Cette technique offre aux horticulteurs une méthode efficace pour multiplier les fougères sans avoir à dépendre des semences classiques. De plus, la culture in vitro permet de préserver certaines espèces menacées, ce qui revêt une importance critique dans un contexte de perte de biodiversité.

Il existe d’autres applications du pouvoir reproducteur des fougères, notamment dans le secteur de la décoration intérieure et de l’aménagement paysager. Grâce à leur beauté distincte et leur faible entretien, des espèces telles que la fougère de Boston et le soulier de la vierge sont fréquemment utilisées pour ajouter une touche de verdure à nos intérieurs.

En somme, la reproduction des fougères via leurs spores est non seulement un exploit fascinant de la nature, mais également un domaine rempli de promesses pour la recherche et l’application pratique. Si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des fougères, sachez qu’il existe également de nombreux articles sur des sujets variés connectés à la nature, comme le mystère du « muet comme une carpe » ou encore des conseils pour installer un éclairage LED qui respecte le cycle jour/nuit. De plus, pour les aventuriers, savoir repérer un alligator dans son habitat pourrait être utile, et pour les amateurs d’aquariophilie, amuser votre combattant pourrait enrichir votre expérience.

La reproduction fascinante des fougères

Les fougères sont des plantes uniques qui se distinguent par leur capacité à se reproduire sans recourir aux fleurs ni aux graines, un véritable défi aux normes botaniques classiques. La magie de leur reproduction repose sur les spores, de minuscules structures qui leur permettent de coloniser une multitude d’habitats à travers le monde. Ces plantes vasculaires, en dépit de leur absence de fleurs, ont perfectionné un processus attrayant et adapté à leur environnement.

Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? La reproduction des fougères implique un cycle de vie fascinant qui se divise essentiellement en deux phases : le sporophyte et le gamétophyte. Le sporophyte, qui est la forme mature et visible de la plante, produit des spores dans des structures appelées sporanges, devenant ainsi l’étape clé de leur cycle reproductif. Ces sporanges se situent généralement au verso des feuilles, où ils s’organisent en groupes appelés sores.

Quand les conditions sont favorables, comme la chaleur et l’humidité, les sporanges s’ouvrent, libérant les spores dans l’air. Ces spores, viables et prêtes à germer, voyagent au gré du vent. Lorsqu’elles rencontrent un environnement propice, les spores se déposent sur le sol et germent pour donner naissance à un gamétophyte, une forme plus petite et indépendante, qui est responsable de la production des gamètes.

Une fois que le gamétophyte est bien établi, il produit des structures spécialisées où se forment les gamètes. Chez certaines espèces, des gamètes mâles et femelles se rencontrent grâce à un film d’eau, un élément crucial, car la fécondation ne peut se produire sans ce milieu aquatique. Une fois la fertilisation réalisée, un nouvel embryon se développe et, avec le temps, donne naissance à un nouveau sporophyte, bouclant ainsi le cycle.

De plus, certaines fougères ont développé des méthodes de reproduction végétative, notamment par boutures ou stolons, sans nécessiter de spores ni de gamètes. Par exemple, la fougère qui marche se propage en formant des racines et des tiges qui s’enracinent, créant ainsi de nouveaux individus à proximité de la plante mère.

Les fougères offrent une immense variété d’adaptations selon leur habitat. On les retrouve dans des conditions variées, allant des forêts humides aux zones arides, car certaines espèces ont même développé des mécanismes de reproduction adaptés aux régions désertiques. Ces fougères apogames parviennent à se reproduire directement par la libération de spores en l’absence d’eau. Cette flexibilité leur confère un avantage évolutif inestimable.

Pour mieux comprendre ce phénomène, voici un tableau récapitulatif des modes de reproduction des fougères :

| Mode de reproduction | Description |

| Sporophyte | Phase mature produisant des spores dans des sporanges. |

| Germination des spores | Les spores germent au sol lorsqu’elles trouvent un environnement favorable. |

| Gamétophyte | Phase indépendante qui produit des gamètes pour la fécondation. |

| Fécondation | Exige un milieu aquatique pour la rencontre des gamètes. |

| Reproduction végétative | Réalisée par boutures ou stolons, sans spores. |

| Situations désértifiées | Utilisation du mode de reproduction apogame, se passant d’eau. |

| Écosystèmes variés | Présentes dans une multitude d’environments, des forêts humides aux déserts. |

- Processus de reproduction

- La fougère ne produit ni fleurs ni graines.

- Elle utilise des spores pour se reproduire.

- La fougère ne produit ni fleurs ni graines.

- Elle utilise des spores pour se reproduire.

- Stades de la reproduction

- Sporophyte: stade adulte qui produit des spores.

- Gamétophyte: stade indépendant qui produit des gamètes.

- Sporophyte: stade adulte qui produit des spores.

- Gamétophyte: stade indépendant qui produit des gamètes.

- Structures spécialisées

- Les spores se trouvent dans des sporanges.

- Les sporanges se regroupent en sores au dos des feuilles.

- Les spores se trouvent dans des sporanges.

- Les sporanges se regroupent en sores au dos des feuilles.

- Habitat et conditions

- Les spores germent sur un sol humide et chaud.

- Adaptation, certains peuvent se reproduire dans des zones désertiques.

- Les spores germent sur un sol humide et chaud.

- Adaptation, certains peuvent se reproduire dans des zones désertiques.

- Dispersion des spores

- Les sporanges se déchirent par temps sec pour libérer les spores.

- Les spores se dispersent grâce au vent.

- Les sporanges se déchirent par temps sec pour libérer les spores.

- Les spores se dispersent grâce au vent.

- La fougère ne produit ni fleurs ni graines.

- Elle utilise des spores pour se reproduire.

- Sporophyte: stade adulte qui produit des spores.

- Gamétophyte: stade indépendant qui produit des gamètes.

- Les spores se trouvent dans des sporanges.

- Les sporanges se regroupent en sores au dos des feuilles.

- Les spores germent sur un sol humide et chaud.

- Adaptation, certains peuvent se reproduire dans des zones désertiques.

- Les sporanges se déchirent par temps sec pour libérer les spores.

- Les spores se dispersent grâce au vent.

La fougère, merveille de la nature, se distingue par son mode de reproduction fascinant qui se déroule sans l’utilisation de fleurs ni de graines. En utilisant des spores, ces plantes résistantes réussissent à coloniser divers habitats, des forêts denses aux milieux plus arides. La reproduction des fougères se déroule en deux phases majeures : le sporophyte, qui produit des spores, et le gamétophyte, le stérile détenteur des gamètes.

Ces spores, enfermées dans des sporangiums, sont dispersées par le vent, permettant ainsi une colonisation efficace des environnements favorables. Étonnamment, certaines fougères peuvent également se reproduire par boutures ou stolons, démontrant ainsi leur grande capacité d’adaptation.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, des articles sur la diversité des méthodes de reproduction dans les plantes ou sur l’impact des fougères dans l’écosystème pourraient offrir des perspectives enrichissantes. Par ailleurs, l’étude des espèces de fougères capables de s’épanouir en milieu désertique, ainsi que de leur mécanisme de survie, peut susciter un nouvel intérêt.

N’oublions pas non plus la fascination que suscitent les différentes antilopes dans leur habitat naturel, souvent côtoyant des fougères, et les précautions à prendre lors d’observations en nature, comme face aux serpents à sonnettes. Que l’exploration continue !